Zur Entstehung des Buches

Persönlich kennengelernt habe ich Ramelow 2016, als ich mich als Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen habe anwerben lassen. Er sas bei einem privaten Fest in einer Altstadtkneipe in geselliger Runde, trank und lachte.

Die nächsten Male, die er mir begegnete, waren meist offizielle journalistische Termine. Dort war er Berufspolitiker. Zwei Jahre spater fasste ich den Plan, ein Porträt über ihn zu schreiben, nachdem mir aufgefallen war, dass dieser Mensch für ein Porträt viel „hergab“. Ein Interview, in dem es sehr wenig um Tagespolitik, dafür umso mehr um allgemeine gesellschaftliche Fragen ging, sollte der Einstieg in die Porträtrecherche werden. Schnell wurde mir allerdings klar, dass es selbst mit einem längeren Artikel nicht getan sein wurde. Wenn ich die vielen Schattierungen, die ich erahnte und erkannte, nachzeichnen und in Worte fassen wollte, musste es ein langes Porträt werden. Doch erst 2018/2019, als ich Thüringen in Gedanken schon wieder verlassen hatte, reifte in mir die Buchidee. „Zu spat“, dachte ich, als ich die Koffer packte, um weiterzuziehen.

Aber es war nicht zu spät. Es kam anders…

Ein Jahr mit „…und manchmal platzt der Kragen“

"...und manchmal platzt der Kragen" ist mehr als eine Biografie. Es ist auch ein Geschichtsbuch. Der Verlag fasst es in der Kurzbeschreibung so zusammen: "Das subjektive Erleben dieses nicht immer ganz einfach zu verstehenden Mannes verbindet er mit politischen und sozialen Mustern. So entsteht eine außergewöhnlich spannend erzählte Biografie, die nicht nur die Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit von Bodo Ramelow, sondern auch die der deutsch-deutschen Geschichte näherbringt." Im Folgenden finden sich Erinnerungen und historische Zusammenhänge, die in der Ost-West-Biografie eine wichtige Rolle spielen.

September 2023

20. September. Wahlen. Wird der Osten unregierbar? Mein Artikel dazu erschien online und Print in mehreren Zeitungen, unter anderem in der Stuttgarter Zeitung und natürlich in meiner Heimatzeitung Esslinger Zeitung. Hier der Ursprungstext, der leicht abweicht von der veröffentlichten Variante. Der Teaser umreißt das Thema so: Gewählt wird 2024 in Thüringen, Sachsen und Brandenburg – und überall liegt die AfD in den Prognosen vorne. Besonders verfahren ist die Lage in Thüringen.

Wenn nichts mehr fruchtet, müssen religiöse Formeln her. Das hat eine gewisse Tradition in Thüringer Wahlkämpfen. Ministerpräsident Bodo Ramelow wurde in den vergangenen zehn Jahren schon des Öfteren mit religiösen Bannsprüchen belegt. Nun hat er selbst den Teufel an die Wand gemalt. Als CDU und FDP im Thüringer Landtag einen weiteren Stein aus der Brandmauer nahmen, der vor einer Zusammenarbeit mit der AfD schützen sollte, rutsche es ihm raus: Die CDU habe sich aus ideologischen Gründen entschieden, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Es ging ums Geld: Mit den Stimmen von FDP und AfD brachte die CDU gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung ein Gesetz zur Minderung der Grunderwerbsteuer durch.

Das war Vor-Wahlkampf und lässt erahnen, was noch kommt. Noch ein Jahr ist es bis zu den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. In allen Umfragen steht die AfD dort auf dem ersten Platz. Besonders in Thüringen verheißen die Prognosen eine verfahrene Lage. Es sieht nicht so aus, als könnte hier eine Landesregierung entstehen, die auf eine stabile Mehrheit bauen könnte. Das ist, wie das Beispiel mit dem Teufel und den Steuern zeigt, auch im Moment nicht so. Ministerpräsident Bodo Ramelow regiert seit 2020 mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Unregierbar war Thüringen deshalb bislang nicht. Und das liegt auch daran, dass es bei Themen, die weniger öffentlichkeitswirksam sind, Mehrheiten gab. Mit den Stimmen der CDU, der FDP – und, auch wenn es keiner laut ausspricht, der AfD.

Die Vorhersagen sind seit vielen Monaten relativ stabil: Die zwei Parteien, die im Parteienspektrum von links nach rechts am weitesten voneinander entfernt sind, haben mehr als die Hälfte der Wählerschaft hinter sich. Bedeutet im Umkehrschluss: Eine solide Mehrheit ohne AfD oder Linke ist in Thüringen nicht möglich.

Während die AfD deutschlandweit gerade vor Kraft nur so strotzt, erlebt die Linke einen Abwärtstrend – allerdings weniger in Thüringen. Das dürfte vor allem an dem doch eher bürgerlichen Kandidaten Bodo Ramelow geschuldet sein, der seit 2014 Ministerpräsident ist. Vor sieben Jahren, als das erste – und bislang einzige – Mal in Deutschland ein Linker zum Ministerpräsidenten gekürt wurde, prophezeiten politische Gegner den Untergang des Landes. Das ist nicht passiert. Das Land hat sich seitdem nicht sehr viel anders entwickelt als alle anderen ostdeutschen Länder auch – das Bruttoinlandsprodukt ist überall, auch in Thüringen, kontinuierlich gestiegen. Im Detail gehen die Meinungen – wenig überraschend – auseinander: Die Regierungsparteien sehen eine gute Entwicklung, die Opposition einen negativen Trend.

Dass Thüringen nicht unregierbar war, hing mit einem gewissen Pragmatismus der Beteiligten zusammen. Oft gehen Gesetzesvorhaben ohne die AfD durch, manchmal sogar mit ihr. Das sieht dann beispielhaft so aus: Im letzten Plenum vor der Sommerpause wird ein Staatsvertrag zwischen den Ländern Thüringen und Niedersachsen diskutiert. Thüringen will Zuständigkeiten in Staatsschutzstrafsachen an Niedersachen abgeben, weil bei Verfahren mit terroristischem und extremistischem Hintergrund im Gerichtsgebäude bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Da solche Prozesse nicht gerade Alltag sind, lohnt es sich nicht für Thüringen, solche Vorkehrungen bereit zu halten. Also würde man gerne diese Verfahren statt beim Oberlandesgericht Jena am Oberlandesgericht Celle stattfinden lassen. Die AfD hat damit insofern ein Problem, weil sie auch im Jahr 2023 – 33 Jahre nach der Wende – Zweifel hat, dass ein Ostdeutscher vor einem westdeutschen Gericht gerecht behandelt wird. Die Begründung ist wagemutig: Es gebe keine „vergleichbare Sozialisation“ zwischen Richter und Angeklagtem, ganz so, als blieben die Menschen immer an den Orten, an denen sie aufgewachsen sind und sei jede Sozialisation im jeweiligen Gebiet gleich. Wie auch immer – in dem Fall hatte sich die AfD entschieden, dagegen zu stimmen.

Es geht aber auch einstimmig. Im selben Plenum wird das geltende Sinnesbehindertengesetz geändert – Menschen etwa mit einer Sehbehinderung bekommen einen höheren Nachteilsausgleich. Bei dieser Abstimmung will sich niemand als behindertenfeindlich darstellen – das Gesetz geht einstimmig über die Bühne.

Auf der politischen Bühne werden dagegen schon Vorwahl-Kämpfe ausgetragen. Harsch geht es zu, wenn AfD und Linke übereinander reden oder CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen die „Kommunisten“-Karte spielen und Ramelow vorwirft, ein „sozialistisches Kambodscha“ in Thüringen errichten zu wollen – also eine Diktatur aus den 1970er Jahren, die zur Absicherung der Macht keine Scheu hatte, einen Genozid zu begehen. Allerdings steht Maaßen nicht für die Thüringer CDU, auch wenn ein Rausschmiss aus der Partei am Kreisparteigericht in Thüringen scheiterte.

Der Kurs der Christdemokraten, in den Wahlumfragen mit den Linken fast gleichauf, gleicht einer Fahrt zwischen Skylla und Charybdis. In den Worten des Landeschefs Voigt klingt das so: „Bodo Ramelow ist ein Mann der Vergangenheit. Und Björn Höcke ist der Feind der Zukunft.“ Ein Bundesparteitagsbeschluss verbietet ohnehin jegliche Koalition sowohl mit der AfD als auch mit den Linken. Aber miteinander reden darf man schon – auch mit der AfD. Und nun offenbar auch miteinander Gesetze beschließen. Kommunalpolitiker Michael Brychcy bemüht ein lokalpolitisches Beispiel: „Es gibt in meiner Stadt kein rotes, kein grünes, kein schwarzes und kein gelbes Schlagloch. Sondern es gibt ein Schlagloch und die Leute erwarten, dass wir es wegkriegen.“ Brychcys diplomatische Wendung lautet: Keine Gespräche und keine gemeinsame Politik mit Björn Höcke und dem rechten Flügel. Aber da nicht alle in der AfD Faschisten seien, sollte man mit denen reden, die es nicht sind, und sie in kommunale Sachfragen einbinden. Damit ist er nicht weit weg von seinem Landesvorsitzenden, der für einen „pragmatischen Umgang“ mit der AfD wirbt.

Es gibt aber auch andere Töne in der CDU. Der frühere Ministerpräsident und Landtagsabgeordnete Mike Mohring plädierte unlängst dafür, sich für Gespräche mit der Linken zu öffnen. Diese Gespräche – aber vielleicht auch solche mit der AfD – werden sich voraussichtlich nicht erst nach der Landtagswahl, sondern schon nach dem 26. Mai 2024 intensivieren: Dann bestimmen die Thüringer über die Zusammensetzung der Kommunalparlamente und wählen Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte.

August 2023

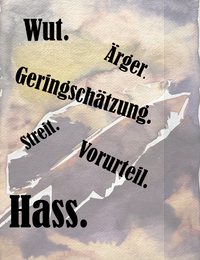

13. August.Wut, Ärger, Aufgeregtheit. „Die Leute werden immer aggressiver“ – das ist eine der häufigsten Kurzanalysen in Gesprächen auf der Straße, auf dem Marktplatz oder im Büro. „…und manchmal platzt der Kragen“ ist ein Ausdruck für überbordenden Ärger, der sich Luft machen muss. Das gleichnamige Buch beschreibt einen solchen Menschen, in dem es brodelt, der sich als Politiker allerdings berufsmäßig zurückhalten muss. Wie es aus ihm ausbricht, wenn es aus ihm ausbricht, und was er tut, um „runterzukommen“ oder erst gar nicht aus der Haut zu fahren, wird in dem Kapitel „Refugien“ beschrieben. Dort finden sich Unterkapitel wie „Das Haus am See“ und „eine ganz normale Familie“. Die Überschriften sprechen schon ein wenig für sich. Doch Vorsicht: Wirklich harmonisch geht es in dem Buch nicht zu, auch nicht in diesen Kapiteln.

„…und manchmal platzt der Kragen“ erschien im Sommer 2021. Jetzt, zwei Jahre später, bekommt es neue Aktualität. Nicht nur, weil das gesellschaftliche Miteinander zumindest gefühlt stärker von Aggressionen bestimmt wird, sondern weil 2024 eine ganze Reihe von Wahlen bevorstehen. Die Vorläufer der Wahlkämpfe sind im Ansatz schon spürbar, und erkennbar ist, dass es alles andere als harmonisch zugehen wird – was wiederum Einfluss auf die Alltagssprache haben könnte. Einer dieser Wahlkämpfe wird mein Biografiesubjekt ausfechten, das zurzeit allerdings auch mit sehr vielen nichtpolitischen und harmoniebildenden Aktivitäten auffällt: Ein neuer Hund im Haushalt, eine große Zucchini, die er im Garten – seinem Refugium – geerntet hat.

Auf Lesungen werde ich oft gefragt, warum ich gerade Bodo Ramelow als Protagonist der Story ausgewählt habe. Das hat mehrere Gründe: Seinerzeit habe ich mich viel mit Menschen beschäftigt, die in sich Widersprüche austragen, auch politischer Art. Bodo Ramelow ist so ein Mensch. In meinem Buch habe ich es so umrissen: „In Ramelow wohnen viele Personen… Er ist nicht ein Mann ohne, sondern einer mit vielen Eigenschaften, die sich jedoch nicht immer ganz einig sind.“ Anhand dieser Person zeichne ich Widersprüche in der deutschen, insbesondere in der deutsch-deutschen Geschichte nach. Ramelow dient hier als eine Art Spiegel, auch wenn dieser Spiegel allerhand Risse hat. Das entspricht dem Geschichtsbild dahinter, das ich im Nachwort kurz umreiße: „Was, wenn sich Geschichte nicht als eine lineare Folge von Ereignissen erkennen lässt, die einem übergeordneten Zweck dienen, der sich erst im Nachhinein in feinster Logik erkenntlich zeigt? … Also nahm ich mir vor, den Einheitsschalter auszuknipsen und mich an ein anderes Geschichtsbild zu halten, wahrgenommen als ein Sammelsurium von Zufällen, Brüchen und Absurditäten. Ein Mosaik, in dem die Teile oft nicht zusammenpassen wollen.“

Dieser Idee ist auch die Malerin Karmen Kozar nachgekommen, die das Buchcover entworfen hat. Das Motiv in einem Stil, der an den Kubismus erinnert, wird im Verlauf des Buches – vor jedem Oberkapitel – leicht verfälscht und zeichnet damit eine Instabilität nach, die zuweilen dazu führt, dass einem der Kragen platzt.

Juni 2023

02. Juni. Großes Triumphgetöse bei der AfD: Eine Umfrage sieht sie bundesweit gleichauf mit der SPD. Sie besagt: Wären jetzt Wahlen bekämen beide Parteien jeweils 18 Prozent. Mit der CDU käme die AfD auf 47 Prozent. Bislang schließt die Bundes-CDU eine Zusammenarbeit aus. Allerdings gibt es in weit rechts stehenden Landesverbänden wie Thüringen CDU- und auch FDP-Politiker, die eine Kooperation befürworten. Zwischen der AfD und eindeutig rechtsextremen Figuren und Gruppen gibt es eindeutige Zusammenhänge. Auch die Sprache verrät viel: Einer der führende Figuren, der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der von Satirikern zuweilen aus Versehen auch Bernd Höcke genannt wird, verwendet häufig zweideutige Begriffe, die in der Sprache des Nationalsozialismus rassistisch aufgeladen waren. "Möchte man über all die verfassungsfeindlichen Elemente der AfD schreiben, würde wohl ein 1.000-seitiges Buch noch lange nicht alles erfassen können. Beinahe täglich scheinen sich AfD-Politiker*innen in den Parlamenten, in den sozialen Netzwerken oder auf der Straße mit ihren demokratiefeindlichen Aussagen überbieten zu wollen", wertet die Amadeu Antonio Stiftung. In meinem Buch "...und manchmal platzt der Kragen", das festgemacht am Biografiesubjekt Bodo Ramelow über ein halbes Jahrhundert Zeitgeschehen spiegelt, spielt der Rechtsextremismus in seinen verschiedenen Facetten ein wesentliche Rolle - auch die unglückliche Verbindung zu Verfassungsschutzverbänden.

Mai 2023

07. Mai. Die AfD will stärkste politische Kraft in Thüringen werden und an die Regierung kommen. Auf dem Landesparteitag der AfD in Pfiffelbach am 05. Mai rief der Vorsitzender des Landesverbandes Björn Höcke das Ziel aus, bei den Wahlen 2024 mindestens 33 Prozent in Thüringen zu gewinnen. Bei einer Umfrage kam die rechtsextreme Partei schon einmal auf 28 Prozent. Der Thüringer Verfassungsschutz ordnet der AfD eine „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ zu. Ebenso der Jugendorganisation „Junge Alternative". Ihr rief Höcke laut mdr auf dem Parteitag burschenschaftlich zu: "Wir können Euch versichern: Wir stehen hinter Euch!" Lieblingsfeind Björn Höckes ist Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken, was er auch auf dem Parteitag zelebrierte. In kriegerischem Vokabular : „Wenn Sie es wagen sollten, tatsächlich noch einmal als Spitzenkandidat der Linken anzutreten, dann werden Sie nach den Landtagswahlen 2024 vollständig besiegt sein.“ Wer ist dieser Bodo Ramelow, der Thüringen seit 2014 regierte und mehrfach Morddrohungen von Rechtsextremisten erhielt? Eine Antwort auf 336 Seiten liefert „…und manchmal platzt der Kragen“.

Januar 2023

24. Januar. Mehr als 70 Corona-Demonstrationen wurden vor einem Jahr am 24. Januar 2022 allein in Thüringen angemeldet. Einige hatten – auch in Sachsen - Lust auf Krawall. Die sächsische Polizei meldete, dass Journalisten ihre Recherchen abbrechen mussten, weil Reporter direkt angegriffen und mit Flaschen beworfen wurden. Rund 22.000 Menschen waren in Thüringen auf den Straßen und Plätzen. Die größte Ansammlung fand in der ostthüringischen Stadt Gera mit rund 3000 Teilnehmern statt.

Die so genannten Montagsproteste in der DDR gehörten zu den Bausteinen, die das DDR-Regime erst ins Wanken, dann ins Fallen brachten. In der Nachwendezeit bis heute wurden die Montagsdemos allerdings auch von Neonazis geentert, um ihre eigenen rassistischen und chauvinistischen Ziele an eine unzufriedene Masse heranzutragen. Auch bei den Coronaprotesten sowohl im Osten wie im Westen Deutschlands mischten sich sehr viele Neonazis in die Corona- und so genannten Querdenkerproteste, unter anderem, um Gefolgsleute zu rekrutieren beziehungsweise sich selbst als Teil des Protestvolkes zu inszenieren. Von Demonstranten wurde dies vielfach toleriert.

Die Coronazeit war in der deutschen Politik von vielen sich teilweise widersprechenden Sprüngen geprägt. Es dauerte etliche Monate, um halbwegs zu begreifen, wie mit diesem neuen Phänomen umzugehen sei. Auch in Thüringen. Das Thema ist in meiner Ramelow-Biografie „…und manchmal platzt der Kragen“ kurz vor Druckschluss aktuell im Kapitel „Die Corona-Präsidentschaft“ ins Buch gerückt. Das Kapitel beginnt mit dem Satz: "Kaum gewählt, kam Corona."

Inzwischen ist Zeit vergangen, Corona ist schon lange nicht mehr Thema Nummer Eins in den Medien. Selbst das Nachfolge-Topthema, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, hat in den Medien bereits vor Monaten an Intensität abgenommen. In Thüringen schieben sich derweil andere Themen in den Vordergrund. Eines der derzeitigen Topthemen ist die Ganztagsbetreuung von Kindern und der Austausch zweier Minister, die von den Grünen gestellt werden.

Oktober 2022

03. Oktober. Singen im Chor – das gehört nicht gerade zu den Fähigkeiten, die ein Politiker in der nationalen Liga drauf haben muss. Insofern mag es auf den ersten Blick ein wenig befremdlich klingen, wenn Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen und Präsident des deutschen Bundesrates, in diesen Tagen in zahlreichen Meldespalten des deutschen Blätterwaldes mit Sängerzitaten auftaucht – und das bis in den hintersten Lokalteil hinein. „Die Erfahrung des gemeinsamen Singens von Liedern aus ganz unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen gibt ein lebendiges Beispiel vom Ideal der Einheit in Vielfalt“, ist eines der häufigsten Zitate in diesem Zusammenhang.

Wie das? Ramelow ist vor allem als Politiker, aber auch zuvor als Gewerkschafter bekannt geworden, auch als Friedensaktivist. Was weniger bekannt ist, dass er ein leidenschaftlicher Wanderer ist – und ab und zu wohl auch mal singt. Jedenfalls in der Kirche, die er – auch das ist weniger bekannt – häufig besucht und sogar Predigten hält. Mehr über die vielschichtige und teilweise widersprüchliche Person findet sich in der Biografie „Und manchmal platzt der Kragen…“.

Aber zurück zum Sänger in Ramelow: Er hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft über die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ übernommen. Diese Initiative ist inzwischen zu einer Massenveranstaltung geworden – verteilt auf zahlreiche Städte und Dörfer geworden zwischen Kirchbarkau im hohen Norden und Bad Tölz im tiefen Süden, zwischen Neuerburg in Tiefwest und Eisenhüttenstadt in Tiefost. Die zentrale Veranstaltung findet 2022 in Erfurt statt, dem Regierungssitz der thüringischen Landesregierung, wo natürlich auch gesungen wird. Und das bewusst am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Ramelow: „Auch in diesem Jahr lädt der Verein „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ republikweit die Menschen unseres Landes dazu ein, in über 300 Städten gemeinsam mit Chören und Instrumentalisten vor Ort zu musizieren. Vielen wird die bewegende und bewegte Zeit der friedlichen Revolution in der DDR, die schließlich in der Wiedervereinigung unseres Landes gipfelte, gewiss noch in persönlicher und lebhafter Erinnerung sein. Im Gedenken an diese Zeit stiftet das gemeinsame Singen mit Menschen jeden Alters und verschiedenster Herkunft ein ähnliches Gemeinschaftsgefühl, wie es in jenen Jahren des Aufbruchs schon einmal fühlbar war.“

Noch unpolitischer als das Singen, das bisweilen ja sehr politisch sein kann, ist das Wandern: Ramelow ist begeisterter Wanderer. Eines der Kapitel, das davon erzählt, ist „Das Haus am See“. Hier ein kleiner Ausschnitt: „Das Haus liegt in der Nähe des Rundwanderwegs um die Bleilochtalsperre – ein ideales Gebiet für Tageswanderungen. Wälder, Wiesen, Täler, die Saale, die Talsperre – die Landschaft ist abwechslungsreich. Ich mache eine kleine Tour mit Ramelow und dem Familienhund, dabei kommen wir durch einen Nadelwald oberhalb der Talsperre. Es ist die Stelle, an der 2016 die Entscheidung fiel…“ Welche Entscheidung, das steht auf Seite 291 ff. (Foto: 3. Oktober-Singen in Esslingen/Foto: jmf).

Mai 2022

30. Mai. Die Kirche in der Dauerkrise, vielleicht aber auch die Entwöhnung durch die Coronakrise, vielleicht einfach nur Desinteresse: Am Sonntag ging der Katholikentag in Stuttgart zu Ende. Es kamen sehr viel weniger Menschen (27.000) als zuletzt vor vier Jahren in Münster (80.000), was ein klares Indiz für die derzeit abnehmende Attraktivität der katholischen, aber vermutlich der Kirche insgesamt zu tun hat. Denn die Probleme – sexualisierte Gewalt, Mitgliederschwund – trifft sowohl Katholiken als auch Protestanten. Einer der stets mit „Gottes Bodenpersonal“ haderte ist Bodo Ramelow, der selbst auch einer angesehenen pietistischen Familie stand. Er kehrte sich von ihr ab und wandte sich ihr zu. Heute hält er nicht nur Reden in parteipolitischen Veranstaltungen oder im Landtag von Thüringen, sondern er hält auch Predigten. Über die vielschichtige Persönlichkeit gibt es auch in der Ramelow-Biografie „…und manchmal platzt der Kragen“ eine Vielzahl von Erzählungen, die mit dem Glauben des Mannes, der „Die Linken“ miterfand und heute als Bundesratspräsident der „Zweite Mann“ im Staat ist.

Das Kapitel "Der Prediger" widmet sich dabei seine theologischen Ansichten und interpretiert seine Religiosität. Hier ein Ausschnitt: Ramelows Gottesbild ist abstrakt. Es sei kein "Glaube an einen Gott als eine fassbare Persönlichkeit, die man sich irgendwie menschlich vorstellt. Das alles nicht. Aber ich glaube an eine höhere Institution, eine höhre Dimension, die sich uns nicht vollständig erschließt." (...) Für Ramelow ist die Religion ein Bereich, in dem er - im Gegensatz zur politischen Arbeitswelt - nicht für jede Frage eine überzeugende Antwort haben muss. Religion wird zur Auszeit, zum Ruhe- und Rückzugsraum, der Verzicht auf soziale Zwänge und einen durch und durch durchgetakteten Arbeitstag, denen ein Ministerpräsident ansonsten Schritt auf Tritt ausgesetzt ist.

03. Mai. Große Trauerkundgebung auf dem Erfurter Domplatz am 3. Mai 2002. Wenige Tage zuvor, am 26. April, hatte es einen Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium gegeben. Ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums erschoss 16 Menschen. Heute noch finden jährliche Gedenkveranstaltungen statt. Bodo Ramelow war damals noch nicht Ministerpräsident. Aber auch er war tief betroffen. Einer der Opfer ist der Ehemann einer früheren Gewerkschaftskollegin. Ramelow wird gebeten, die Trauerrede zu halten. Unter einer Bedingung. Die Verabschiedung sollte keinen religiösen Touch bekommen. Ramelow tat sich schwer damit. Aber dann fand er mit einem Lied eine Lösung…

Das Schulgebäude wurde danach drei Jahre lang umfangreich saniert, vor allem, um ein anderes zu sein. In dieser Zeit wichen die 600 Schüler in ein provisorisches Quartier um. Inzwischen gibt es auch eine Filmdokumentation, wie wie Lehrer und Schüler diesen Tag erlebt und über die vielen Jahre hinweg verarbeitet haben.

April 2022

20. April. Die Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow tritt zurück. Hennig-Wellsow stammt aus Thüringen – ein kleiner, aber aufschlussreicher Teil ihrer Geschichte und ihrer Persönlichkeit lässt sich in „…und manchmal platzt der Kragen. Bodo Ramelow – eine Biografie“ nachlesen. Es ist das Eröffnungskapitel („Kein Handschlag, keine Blumen“), wo ich über die „Geste des Jahres 2020“ und die skurrilen Vorgänge der Landtagswahlen 2019 und deren Folgen 2020 in Thüringen schreibe. Lange her? Es ist nicht zu weit hergeholt, wenn ich behaupte: Ohne diese bizarren Vorgänge hätte Olaf Scholz nicht so einen einfachen Gegner wie Armin Laschet im Bundestagswahlkampf 2021 gehabt und wäre nicht so einfach Bundeskanzler geworden. Und müsste heute nicht so einen überforderten Eindruck hinterlassen angesichts des weltpolitischen Geschehens um ihn herum. Warum das alles so ist wie es ist, ist in oben genannten feuilletonistischen sowie in einem weiteren, analytischen Kapitel („Gewinner und Verlierer“) nachzulesen. #Henning-Wellsow #Linke #Rücktritt #Scholz #Laschet

März 2022

7. März. Ukraine und Corona - beide Themen haben nichts miteinander zu tun. Aus der Perspektive des Nachrichtenbetriebs haben sie aber eines gemeinsam: Sie durchdringen sämtliche Lebensbereiche, was sich dahingehend widerspiegelt, dass fast alles, was passiert, in einem Bezug mit dem jeweiligen Thema gesetzt wird. Medial betrachtet kann man also sagen, dass der Krieg der russischen Machthaber gegen das Nachbarland die Pandemie als alles durchflutende Top-Thema abgelöst hat. In den klassischen Nachrichtenressorts einer Zeitung heißt das: von der Titelseite über Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur bleibt keine Seite von den Ereignissen in Osteuropa unberührt.

Das spiegelt einerseits die Betroffenheit und die Gespräche „auf der Straße“, in politischen oder sonstigen Zirkeln, andererseits befördert es das auch, weil es den Gesprächsstoff anbietet. Koppelt man das eine vom anderen, nimmt also nur den zweiten Teil dieser Wechselseitigkeit, hat man die Grundlage, aus der der Vorwurf erwächst, „die Medien“ würden die jeweilige Stimmung – sei es Angst vor der Pandemie, sei es Angst vor dem Krieg – befördern. Es braucht dann nur noch einige Beispiele, wo Journalistenkollegen, um „Reichweite zu generieren“, reißerische Überschriften und Teaser nutzen. Diese Beispiele journalistischer Übertreibung werden dann genommen, um generell den Medien die Verantwortung für das kollektive und individuelle Unwohlsein zuzuschieben. Einer empirischen Untersuchung würde diese These allerdings nicht standhalten. Würde man alle nachrichtlichen Überschriften eines Tages einer x-beliebigen Regionalzeitung zusammennehmen und in „sachlich“, „untertrieben langweilig“ und „übertrieben dramatisierend“ einteilen, dann würden wohl weit über 90 Prozent der Headlines in die ersten beiden Kategorien fallen.

Es ist aber wie es ist: Man bekommt Themen wie diese nicht aus dem Kopf, weil sie das tägliche Leben entweder massiv beeinträchtigen und/oder Existenzängste auslösen. Jeder geht auf seine Weise damit um. So gab es Leute in der Pandemie, die sich über Monate komplett isolierten, und gleichzeitig andere, die schlichtweg negierten, dass es eine solche Pandemie gibt. Zwischen beiden Polen gab es unendlich viele andere Schattierungen.

Bodo Ramelow, dem Biografiesubjekt aus meinem Buch „…und manchmal platzt der Kragen“, macht in diesen Tagen seine eigenen Erfahrungen mit der Pandemie. Er ist in diesen Tagen in Quarantäne, weil er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Es geht ihm nach eigenem Bekunden gut, was sich auch deutlich an seinen Twittertätigkeit ablesen lässt, die sich – wir Leben in der medialen Ukraine-Phase, die Corona-Phase verblasst gerade – sehr stark mit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine beschäftigen. In den ersten drei Tagen der Quarantäne setzte er 17 Tweets ab, wobei es sich vor allem um „Retweets“ handelt – also Tweets anderer, die er auf seinem eigenen Kanal teilte. Sie handeln überwiegen von den Protesten gegen den Krieg. Zu Ramelows Twitterleidenschaft – und zu seinem Verhältnis zu den Medien überhaupt - beschäftigen sich in „…und manchmal platzt der Kragen“ gleich zwei Kapitel. „Die widerspenstige Selbstzähmung“ heißt das eine, „Twitterkönig“ das andere. #Ukraine #Corona #Twitter #Medien

Januar 2022

27. Januar. Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Es ist der Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau. Wie Nazis nach der Wende in den 1990er Jahren Thüringen infiltrierten, und wie die Vorgängerorganisation der NSU Unterstüzung von einem Geheimdienst bekam, findet sich unter anderem in dem Kapitel „Im Visier der Neonazis“. In: „…und manchmal platzt der Kragen. Bodo Ramelow – ein Biografie“. Hier ein Ausschnitt: Unter den Prozessbesuchern sind auch zwei Manner, die fünfzehn Jahre spater als politisch motivierte Serienkiller für weltweites Aufsehen sorgen. Uwe Mundlos und UweBohnhardt sind zu diesem Zeitpunkt noch am Anfang ihrer terroristischen Laufbahn. Zwei Jahre spater werden sie untertauchen, vier Jahre spater als Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) in Aktion treten... Wahrend des Prozesses (gegen den Rechtsterroristen Manfred Roeder in Erfurt) haben sie Ramelow im Auge.“ (S. 121)

13. Januar. Es ist ein Mittwoch, als vor fast 30 Jahren am 13. Januar 1993 Erich Honecker und seine Frau Margot ins chilenische Exil gehen. Honecker prägte die DDR seit den 1970er Jahren und war als Entscheider mitverantwortlich an Mauerbau und Schießbefehl. Und er war Generalsekretärt des Zentralkomitees der Einheitspartei SED, was nichts anderes hieß, als dass er die wichtigste Position in der DDR inne hatte, bis diese 1989/90 zerbrach. Die SED mutierte in der neuen bundesrepublikanischen Wirklichkeit zur PDS und anschließend zur Partei Die Linke. Deren Programm ist inzwischen ein völlig anderes als das der DDR-SED, und auch die Mitglieder sind – schon allein aus Altersgründen – ganz andere. Dennoch tragen die „Erben“ schwer an dieser historischen Last. Wie sehr, lässt sich an der Person des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow festmachen, der sich in jedem Wahlkampf dieser Vergangenheit stellen musste. Wie er das tat, ist sehr gut nachzulesen in der Biografie des Politikers, die bei der edition überland erschienen ist. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Kapitel „Auf dem Balkon“ und „Präsidentenwerdung“. Hier ein kleiner Ausschnitt: „Ramelow war nicht der Erste und wird nicht der Letzte in seiner Partei sein, der sich gezwungen sieht, sich von der SED-Vergangenheit zu distanzieren. Es ist der Klassiker in der politischen Auseinandersetzung mit den Linken, ein Generalverdacht, der Pfahl im Fleische.“

9. Januar. In sieben Monaten findet im Remstal, dem Schurwald und rund um Fellbach bei Stuttgart der Deutsche Wandertag 2022 statt. Und dieses Mal wird einiges anders sein als zuvor: Es ist ein Wandertag für Menschen mit und ohne Behinderungen. Wie der Schwäbische Albverein in diesen Tagen mitteilte, werden unter anderem Gebärdendolmetschern dabei sein und Touren ausgewählt, die für Rollstühle geeignet sind. Vielleicht ist ja auch der amtierende Bundesratspräsident Bodo Ramelow dabei. Was ihm das Wandern bedeutet, findet sich unter anderem in dem Kapitel „Das Haus am See“. Kleiner Ausschnitt: „Ich mache eine kleine Tour mit Ramelow und dem Familienhund, dabei kommen wir durch einen Nadelwald oberhalb der Talsperre. Es ist die Stelle, an der 2026 die Entscheidung fiel…“ Welche Entscheidung das wohl war?

1. Januar. 700 Arbeiter*innen steht das erste Wochenende nach dem Ende bevor: Vor 18 Jahren, am 31. Dezember 1991, wird die Kaligrube in Bischofferode geschlossen. Für etwa 700 Menschen ist es das erste Wochenende vor dem Neuanfang. Neuanfang hieß: befristeter Ersatzarbeitsplatz oder Abfindung mit Arbeitslosigkeit. Zuvor hatte es im Herbst einen bitteren Hungerstreik gegeben, in dem Bode Ramelow vermittelte. Der Arbeitskampf spielt eine große Rolle in der widerspruchsvollen Biografie von Bode Ramelow. Davon erzählt das Kapitel „Hungerstreik" in der Ramelow-Biografie "...und manchmal platzt der Kragen“.

Juli 2021

30. Juli. Unterschätze man bitte die Bratwurst nicht. In den Sozialen Netzwerken könnte ich untrer anderem diesen Post lesen: "Stell dir vor, du bist Top-Virologe an der Charité Berlin und leitest seit Monaten Aufklärungsarbeit zum Thema Impfungen, aber am Ende werden die Menschen durch eine Bratwurst überzeugt."

Was ist passiert: In dem thüringischen Sonneberg bekamen Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen ließen, eine kostenlose Bratwurst. Die Aktion verlief bestens: Es kamen viel mehr Menschen als erwartet. Weil es so erfolgreich war, gab es im Oktober noch ein Halloween-Impfen. Die Impfwilligen kamen in Kostümen, zur Belohnung gab es Zuckerwatte.

Tatsächlich steht die Bratwurst für viel mehr als nur für einen Happen zerkleinertes und in die Pelle gespresstes Fleisch. Es ist ein Nationalgericht in Thüringen und bekommt zuweilen sogar hochpolitische Bedeutung.

So sorgte die Bratwurst 2019 für sehr viel Aufsehen, oder besser gesagt das Bratwurstmuseums, das auf einen Geländeteil des früheren Außenlagers des KZ Buchenwald umziehen wollte. Die Taktlosigkeit führte zu enormen Protesten, so dass daraus nichts wurde.

In „…und manchmal platzt der Kragen“ gibt es ein ganzes Kapitel, das überschrieben ist mit „Am Bratwurstgrill“. Dabei geht es um sehr viel mehr als nur um die Wurst.